Oberösterreichs Sensen gingen dereinst in die weite Welt, berichtete Franz Müller in der Oberdonau-Zeitung am 23. Februar 1943. Der Artikel wurde etwas gekürzt und unserer Zeit angepasst.

Die „Eisenwurzen", so wurde der Erzberg bei Eisenerz bis herauf ins 16. Jahrhundert bezeichnet, befruchtete auch das Gewerbe in Oberösterreich in früheren Jahren, in schier unvorstellbarem Maß. Durch den Erzberg allein wurde die Stadt Steyr zur „Eisenstadt“, ihm verdankt sie ihre alte Tradition und letzten Endes auch ihre heutige Stellung.

Schon im Mittelalter musste alles Eisen, das von Innerberg in das Land ob der Enns gelangte, seinen Weg über Steyr nehmen, wo jedem Bürger, der ein Haus besaß, das Recht des Eisenverlages zustand. Steyr hatte auch das alleinige Stapelrecht für Eisen, das heißt, alle durchreisenden Kaufleute mussten ihr Eisen dort drei Tage feilbieten. Über den Pyhrnpaß durfte kein solches Metall nach Oberösterreich gebracht werden. Die Steyrer Bürger verstanden es, alles auf den Wasserweg der Enns zu zwingen. Zu diesem Zweck bauten sie einen Treppelweg — Schöff- oder Roßweg — an deren Ufern von Hieflau bis vor die Tore Ihrer Stadt, damit sie nicht allein mehr nur auf die Floßfahrt angewiesen waren, sondern mit den sogenannten „Waldln“ ein Vielfaches an Fracht talwärts bringen konnten. Die entleerten Plätten jedoch ließen sie in regelrechten Schiffszügen und mit Getreide als Gegenfracht wieder stromauf ziehen.

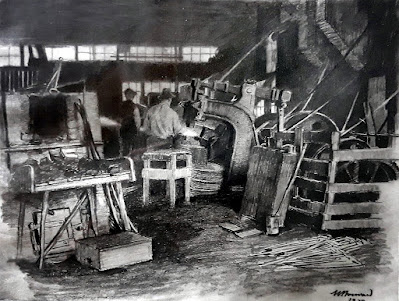

Steyr war und blieb wohl der Vorort des Eisengewerbes in unserem Land, aber auch in all den vielen Gebirgstälern der näheren und weiteren Umgebung, im Enns-, Steyr-, Krems- und Almtal, überall, wo ein größerer Fluß rauschte, drehten sich die Räder, rauchten die Essen, pochten die Hämmer, wurde Schmiedeeisen und Stahl aus dem Rohstoff, wie die „Eisenwurzen“ ihn lieferte. Und neben den Hämmern ließen all die anderen Eisen verarbeitenden Betriebe sich nieder, die Messerer und die Scheren-, die Schaufel- und die Nagelschmiede. Wehr und Waffen entstanden in den einen, Pflugschar, Sensen und Sicheln in den anderen Werkstätten. Sensen und Sicheln aus dem Land ob der Enns gehörten gar bald zu den gesuchtesten Handelsgegenständen, die den Ruf unseres Handwerks in die weite Welt trugen.

Gingen sie vorerst nach dem Westen, nach Süddeutschland, Italien, in die Schweiz, nach Südfrankreich, Spanien und selbst bis Westindien, so verlagerte sich der Schwerpunkt später nach dem Osten. Polen, Rußland und die baltischen Länder wurden die Abnehmer. Die Leipziger Messe wurde der Vermittler. Drei Sensenschmied-Innungen bestanden im 18. Jahrhundert in Oberösterreich: die Kirchdorf-Micheldorfer mit 45, die Freistädter mit fünf und die Mattighofener mit ebenfalls fünf Schmieden. Die Besitzer dieser Schmieden aber, deren Namen und ihr Glanz sich vereinzelt bis auf unsere Tage erhalten haben, waren stolze und selbstbewußte Bürger. Ihre Herrenhäuser stellten manches Adelsschloß, was gediegenen Wohlstand und Behäbigkeit betraf, in den Schatten und nicht von ungefähr nur nannte man sie den „Sensenadel" oder die „schwarzen Grafen". Ob ihrer Gastlichkeit waren sie bis in die jüngste Zeit rühmlich bekannt und mancher Künstler verdankt seinen Aufstieg ihrer uneigennützigen Unterstützung. Ihre Arbeiter aber, die man als „Sengstknechte“ bezeichnete, sie wurden im 18. und 19. Jahrhundert von manchem der damals noch leibeigenen Bauern mit Recht beneidet. An die 100 Gulden verdiente der Meister im Jahr, zwischen 35 und 70 Gulden der Knecht. Die Preise jener Zeiten waren (zum Vergleich): für 1 Kilo Rindfleisch 7 bis 8 Kreuzer, für eine Kuh 15 bis 25 Gulden, für ein Mastschwein 15 Gulden, für einen Metzen Korn (60 Kilo) 1,5 Gulden usw. Dazu hatten Meister und Knechte aber noch die Kost im Hause und wenn die einmal nicht gut und entsprechend reichhaltig ausfiel, dann konnten sie schon ganz verdammt ungemütlich werden.

Die Gewerken schauten auch mit gutem Grund auf ihre Knechte und deren Wohlergehen, ebenso auf die Lehrbuben, damit sie dereinst wirklich tüchtige Gesellen würden. Sie achteten aber auch scharf darauf, dass ja keiner wegzog und das Geheimnis der Erzeugung in ein fremdes Land brachte. Schon bei der Freisprechung des Lehrlings wurde dem jungen Mann ein diesbezügliches Versprechen abgenommen und wehe dem, der dieses ungeschriebene Gesetz übertrat!

Der Stolz Jedes Sensengewerken aber war untadelige Ware und eine Sense oder Sichel, die sein Zeichen trug, musste schon allerhand Stücklein spielen. So ist es auch erklärlich, dass ein Entrüstungssturm losbrach, wenn, wie öfter im Lauf der Zeiten, aus Gründen der Konkurrenz die weltberühmten Marken unserer Sensenwerke anderswo nachgeahmt wurden, wie es etwa im Bergischen und Rheinischen öfter geschah. Seit 1595 war in unserem Land durch Handwerksordnung jeder Sensenschmied verpflichtet, seine Erzeugnisse zu markieren und diese Zeichen waren im Laufe der Jahrhunderte auch für den des Lesens unkundigen Bauern, besonders im Osten, geradezu ein Begriff geworden. In solchen Fällen aber gab es dann Klagen und bei den verworrenen Herrschafts- und Rechtsverhältnissen in den zersplitterten deutschen Landen langwierige und unsichere Prozesse. Als dann die Technik immer stürmischer sich fortentwickelte, machte sie natürlich auch vor den Sensenwerken in unseren Gebirgstälern nicht halt. Elektrizitätswerke entstanden und hohe Fabrikhallen, Arbeiter- und Beamten Wohnhäuser wurden gebaut, Konsumvereine und Werkskantinen errichtet.

Der Mann aber, der für alles, was in seinem Betrieb sich zutrug und persönlich einstand war der Sensengewerke. Er wurde in vielen Fällen abgelöst durch den Fabrikdirektor mit seinem Stab von Beamten und nur irgendwo in einer großen Stadt saß der wirkliche, jedoch imaginäre und ungreifbare „Herr“ in Form einer anonymen Aktiengesellschaft oder gar einer Großbank. Die Betriebe hatten sozusagen ihre Seele verloren.

Mit den Hämmern und Schmieden aber ging es abwärts. Das hatte schon nach dem großen Staatsbankrott, der in Österreich auf die Napoleonischen Kriege folgte, begonnen. Dazu kam, dass sich unsere konservativen Älpler nicht schnell genug auf die neuen Methoden umzustellen vermochten und jeder technischen Neuerung allzulang misstrauisch gegenüberstanden. Gab es 1824 noch 57 Sensenschmieden in Oberösterreich, so waren es 1905 nur mehr deren 17, die als Großbetriebe weiterbestanden. Ihre ganze Erzeugung, immerhin noch gegen sechs Millionen Sensen im Jahre, ging nach dem Osten. Der westliche Markt war fast zur Gänze verlorengegangen.

Dann kam der erste Weltkrieg und der Zusammenbruch von 1918 und was weiter geschah, daran braucht wirklich keiner, der dies alles miterlebte, erinnert zu werden. Kein Rad drehte sich an den rauschenden Gewässern, kein Hammer pochte mehr und selbst die modernsten Werke erlagen eines nach dem anderen der großen Krise. Die Sowjets waren kein Handelspartner mehr, an die prächtigen Qualitäten der Oberösterreichischen Sensen dachte niemand mehr.

|

| Verschiedene Sensen |

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen